病気

【医師が監修】胃がんの早期発見には内視鏡検査を

メディコレ編集部

監修医師:水野靖大

【監修医師(水野靖大 先生)からのコメント】 胃がんは50歳以降の男性に多く発症しますが、種類により若い女性にも発症します。主なリスク要因はピロリ菌ですが、除菌で胃がんリスクを下げられるので、まずはピロリ菌のチェックが大切です。また、早期発見すれば比較的良好な予後が見込めますので定期的な内視鏡検査を受けましょう。

更新日2025.10.30

掲載日2025.10.30

胃がんは、胃の内側の粘膜に発生するがんで、進行すると深く浸潤する特徴があります。

ヘリコバクター・ピロリ(ピロリ菌)の感染がリスク要因として知られており、ピロリ菌を除菌することで胃がんになるリスクを軽減できます。また、早期発見のためには定期的な内視鏡検査が重要です。

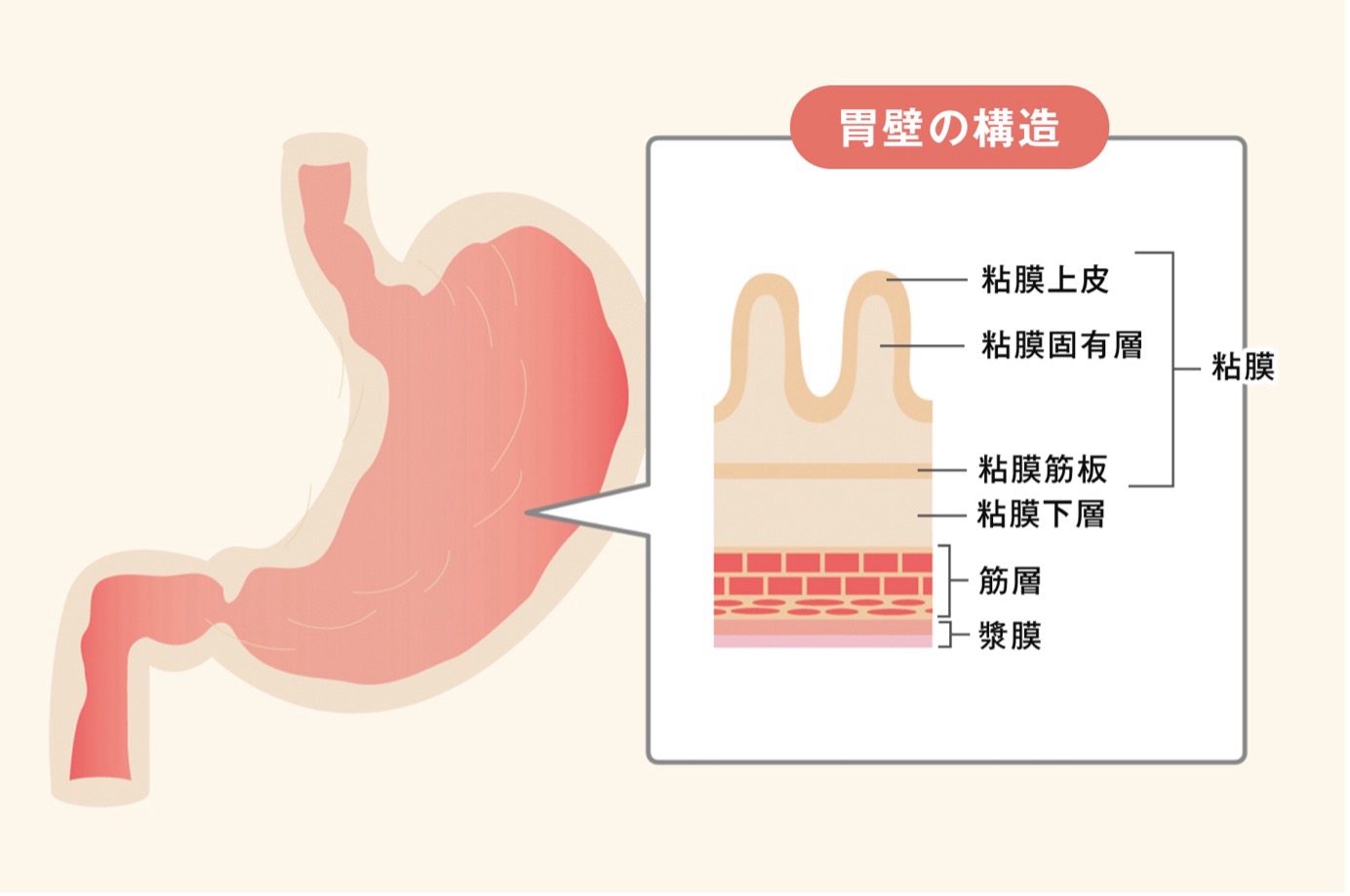

胃は食べ物を消化する重要な臓器で、胃壁は内側から粘膜、粘膜下層、筋層、漿膜(しょうまく)という層で構成されています。

胃の構造

出典:専門医の監修を受け、株式会社メディコレ作成

胃がんは、この粘膜から発生し、進行するにつれて外側の深い層へと広がっていきます。

進行した胃がんは、腹膜にがん細胞が広がる「腹膜播種(ふくまくはしゅ)」を引き起こしたり、リンパや血液を介して他の臓器に転移したりもします。

国立がん研究センターによると、国内では年間約112,000例の罹患が報告されており、50代以降の男性に多く見られます。

ほかのがん種と比較すると、胃がんの罹患率は、男女ともに4番目(※1)に高く(2021年)、死亡数としては男性では肺がん、大腸がんに次いで3番目に多く、女性では5番目に多いがんです(2023年)。

※1 本記事における「大腸がん」には、結腸がんおよび直腸がんを含みます。

出典:国立がん研究センターがん情報サービス「がん統計」(全国がん登録)、国立がん研究センターがん情報サービス「がん統計」(厚生労働省人口動態統計)

胃がんは、いくつかのタイプに分けられます。

胃がんのほとんどは「腺がん」という種類で、胃の内側にある粘膜の腺細胞から発生するものです。

腺がんはさらに「分化型」と「未分化型」という二つのタイプに大別されます。

胃の腺細胞が比較的正常に近い構造を保ちながらがん化したものです。進行は比較的ゆっくりです。

細胞が正常な形態をほとんど失い、急速に増殖・進行するタイプです。

進行が速い「スキルス胃がん」というタイプは未分化型であることが多いです。スキルス胃がんは、胃の壁を硬く厚くさせながら広がっていく特徴を持ち、進行すると腹膜播種(がん細胞が腹膜に広がる状態)を引き起こすことも少なくありません。初期では内視鏡検査でも見つけにくい場合もあり、早期発見が難しいとされています。

胃がんは早期発見が重要です。医療機関でピロリ菌感染の有無を調べ、感染している場合は除菌、またリスクに応じた定期的な内視鏡検査が大切です。

胃がんの主な原因として、ピロリ菌の感染が挙げられます。

日本では、ピロリ菌陽性者の胃がんリスクは5倍、隠れたピロリ菌陽性者を含むと10倍とされる研究もあります。

出典:ヘリコバクター・ピロリ菌感染と胃がん罹患との関係:CagAおよびペプシノーゲンとの組み合わせによるリスク(国立がん研究センター がん対策研究所)(2025年9月閲覧)

日本ではピロリ菌に起因する胃がんが98%を占めると報告されています。近年はピロリ菌の感染率も下がり、また除菌治療も進んだことにより、胃がんの罹患率は減少傾向にあります。

出典:第30回がん検診のあり方に関する検討会(議事録)(厚生労働省)を基に株式会社メディコレ作成(2025年9月18日利用)

胃がんは早期には自覚症状がほとんどない病気ですが、進行するにつれてさまざまな症状が現れます。

胃がんの代表的な症状は以下のとおりです。

また、がんが進行して出血が起きると以下の症状が見られることがあります。

進行が早い胃がんの場合は以下の症状に気を付けましょう。

ただし、これらの症状は胃炎や胃潰瘍など他の病気でも見られるため、症状があるからといって必ずしも胃がんだということではありません。

異変を感じた場合は速やかに医療機関を受診することが重要です。

胃がんの治療法は、国や専門学会が公表している治療指針に基づき、「内視鏡治療」「外科治療」「薬物療法」などが、がんの進行度などに応じて選択されます。

胃がんの治療は、科学的根拠に基づく「標準治療」が基本となります。がんの広がり具合や患者の全身状態・希望などに合わせて、担当の医師と相談しながら慎重に選択されます。

がんが粘膜の中にとどまっており、転移が確認されない場合には、内視鏡を使ってがんがある部分を切除する手術を行うことが一般的です。内視鏡手術で取り除いた細胞をさらに詳しく調べ、追加で切除が必要かを確認します。

がんが粘膜を超えて粘膜下層まで広がっている場合は、胃の一部または全体を切除する手術が選択されます。がんが進行している場合は、胃の周辺の臓器も一緒に切除することがあります。

手術後には、取り除いたがんの細胞を詳しく調べ、その結果に応じて抗がん剤を使った治療や症状を和らげる治療が検討されます。手術でがんを完全に切除できた場合には、抗がん剤を使わず経過観察だけで様子を見ることもあります。

胃がんの手術をした後は、胃の働きが弱くなったり、なくなったりするので、食事の工夫が必要です。例えば、柔らかくて消化しやすい食べ物を選び、よく噛んでゆっくり食べることが大切です。一度にたくさん食べるのではなく、少しずつ小分けにして食べるようにしましょう。

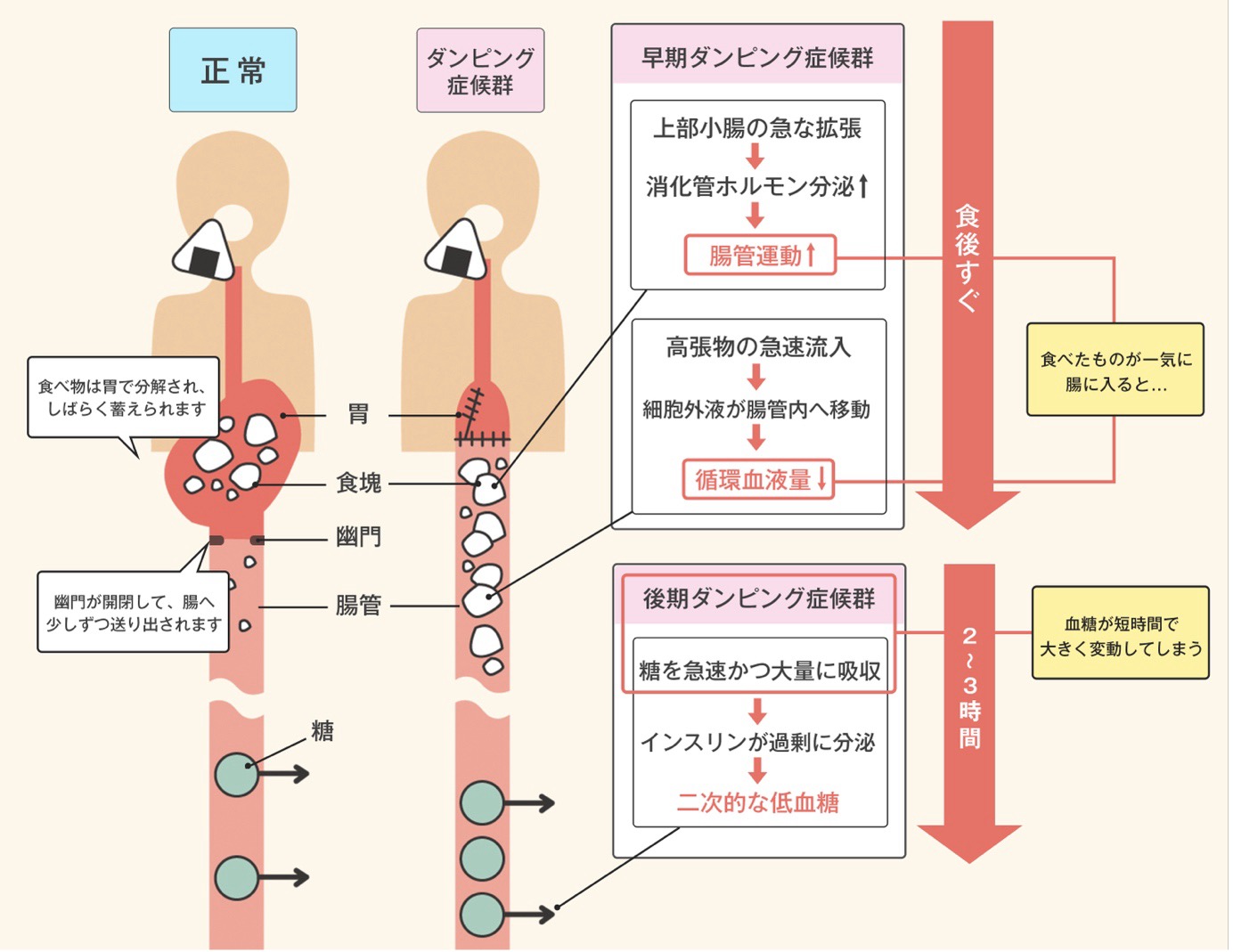

また、胃の切除・再建後に見られる症状の一つとして、「ダンピング症候群」という症状が出ることがあります。これは食事をした後に起こるもので、食べてすぐにめまいや冷や汗、動悸がする「早期ダンピング」と、2~3時間後にさまざまな低血糖症状が出る「後期ダンピング」に分けられます。

ダンピング症候群

出典:専門医の監修を受け、株式会社メディコレ作成

早期ダンピングの予防には、食事を少しずつにして水分を取りすぎないようにするのがポイントですが、実際に起こった場合は頭を高くして横になって休むと良いです。後期ダンピングの場合は、甘いものを少し食べると症状が和らぎます。

術後は食事の工夫とともに、体調の変化に応じた適切な対処が必要です。

国立がん研究センターによると、胃がん2014~2015年診断例の5年実測生存率(※2)は以下のとおりです。

Ⅰ期:82.0%

Ⅱ期:60.2%

Ⅲ期:37.4%

Ⅳ期:5.8%

※2 死因に関係なく、すべての死亡を計算に含めた生存率。

※データは平均的、かつ確率として推測されるものであるため、すべての人に当てはまる値ではありません。

出典:国立がん研究センターがん情報サービス「院内がん登録生存率集計」

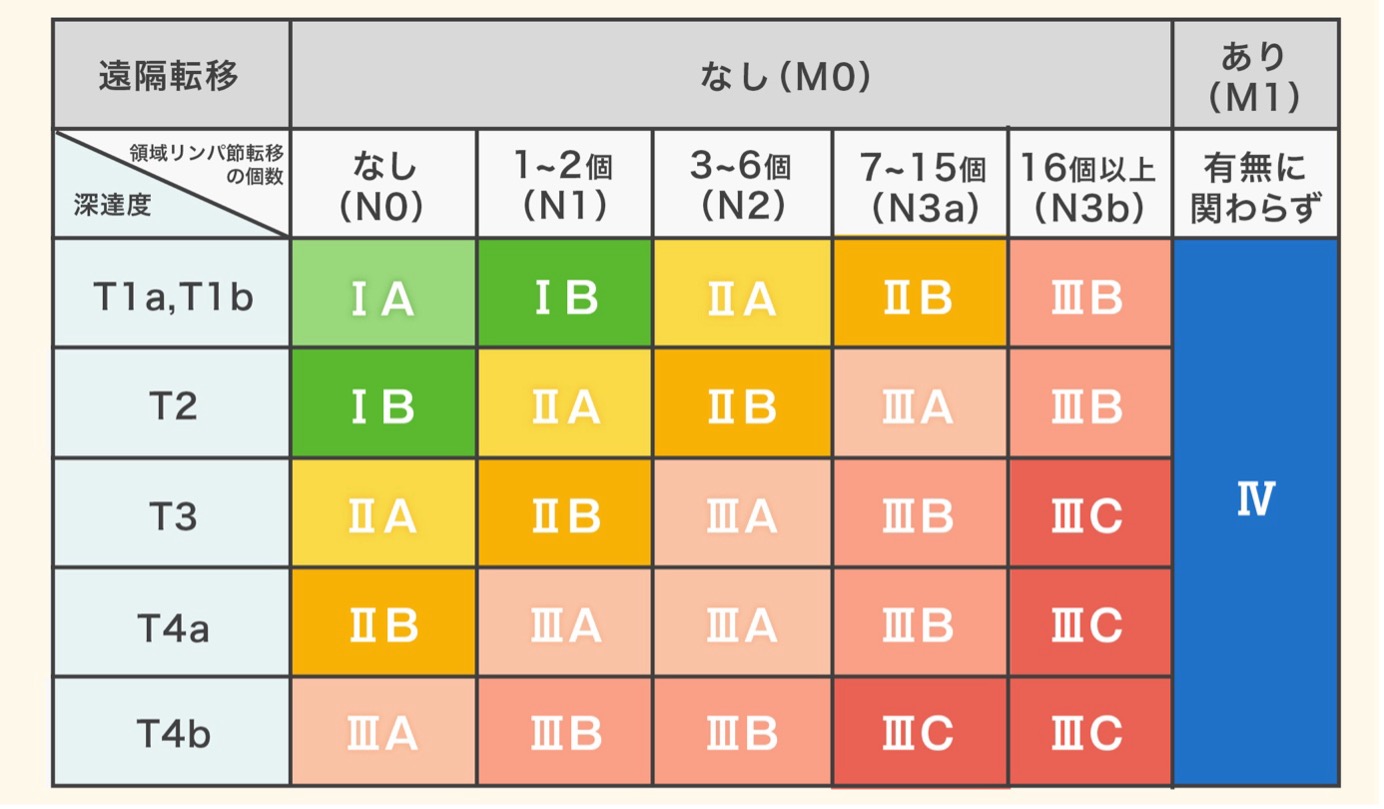

胃がんの進行度(病期)は、「TNM分類」という基準に基づいて評価されます。この分類は、がんの広がり具合を詳しく評価するための方法です。

がんが胃にどれくらい深く浸潤しているかで分けられます。

がんが胃の周りにあるリンパ節にどれくらい転移しているか、その数で分けられます。

がんが胃以外の遠くの臓器に転移しているかどうかで分けられます。

この3つの要素を組み合わせて、胃がんの進行度がⅠAからⅣまでの段階に分けられます。

出典:日本胃癌学会編『胃癌取扱い規約 第15版』2017年(金原出版)p.26を基に、専門医の監修を受け、株式会社メディコレ作成

胃がんは、胃炎や胃潰瘍と症状が似ているため、見分けるのが難しい病気です。そのため、早期発見のためには胃がん検診が重要です。

胃がん検診では、問診のほかに胃のX線検査や内視鏡検査が行われます。特に、50歳以上の人には2年に1回の検診が推奨されています。多くの自治体では検診費用の助成制度があり、一部負担や全額助成を受けられる場合があります。詳しい内容はお住まいの自治体のウェブサイトなどで確認することができます。

胃がんのリスクを調べる検診として、ピロリ菌の感染を調べる血液検査を実施している自治体もあります。この検査も助成を受けられることがあるため、活用を検討するとよいでしょう。

ただし、検診には「偽陰性(がんがあっても検査で見つからない)」や「偽陽性(実際はがんではないのに、がんの疑いありと判定される)」などの不利益もあるため、対象年齢や受診間隔を守ることが大切です。また、ピロリ菌の除菌治療は、胃がんのリスクを減らすことが期待されますが、副作用のリスクもあります。事前によく医師と相談し、治療を検討しましょう。

また除菌後も胃がんのリスクは完全にはなくならないため、定期的な検診をして、健康を守りましょう。

出典:がん検診の種類(厚生労働省)を基に株式会社メディコレ作成(2025年9月18日利用)

胃がんの症状として胃痛が現れることもありますが、胃痛があるだけでは胃がんと診断することはできません。胃痛の原因には、胃炎や胃潰瘍、逆流性食道炎など他の病気も含まれます。

動けないほどの激しい痛みや急激な体重減少、吐血や黒色の便(下血)が見られる場合は、早急に医療機関を受診、内視鏡検査などの精密検査を行い、原因を詳しく調べる必要があります。

ピロリ菌は胃がんと深い関係がありますが、感染したからといって必ずしも胃がんになるわけではありません。ただし、ピロリ菌感染により、胃がんになるリスクが約10倍に高まるという研究もあります。

出典:ヘリコバクター・ピロリ菌感染と胃がん罹患との関係:CagAおよびペプシノーゲンとの組み合わせによるリスク(国立がん研究センター がん対策研究所)(2025年9月閲覧)

ピロリ菌が、胃に慢性胃炎を引き起こし、胃の粘膜がダメージを受けることで、がんができやすい状態になり、胃がんが発生する可能性が高くなると言われています。

ピロリ菌を除菌することで、胃がんのリスクを減らすことができますが、完全にリスクがなくなるわけではありません。そのため、除菌後も定期的に内視鏡検査を受けることが大切です。

胃がんは胃の粘膜から発生します。進行すると転移が起こり、予後が悪くなるため、早期発見が重要です。

しかし、胃がん早期には症状がないことも多いため早期発見には定期的な検診が有効です。主な原因はピロリ菌感染で、除菌治療を行うことでリスクを減らせます。

国や専門学会が公表している治療指針に基づき、「内視鏡治療」「外科治療」「薬物療法」などの治療法が、がんの進行度などに応じて選択されます。術後は食事の工夫が必要です。

胃がん検診やピロリ菌の検査を活用し、体調の変化を感じたら早めに医療機関を受診しましょう。

水野 靖大(みずの やすひろ)

マールクリニック横須賀

専門分野

保有免許・資格

この記事は、医療健康情報を含むコンテンツを公開前の段階で専門医がオンライン上で確認する「メディコレWEB」の認証を受けています

ライフネット生命の保険は、インターネットを使って自分で選べるわかりやすさにこだわっています。保険をシンプルに考えると、これらの保障があれば必要十分と考えました。人生に、本当に必要な保障のみを提供しています。

申し込みはオンラインで完結!