病気

【医師が監修】大腸がんの早期発見のために知っておきたいこと

メディコレ編集部

監修医師:前田孝文

【監修医師(前田孝文 先生)からのコメント】 大腸がんはがんの中でも、生涯で罹患リスクの高いがんの一つです。食事や運動によってがんになりにくい生活習慣を意識し、また早期にがんを発見、治療することが大切です。40歳以上になれば検診(便潜血検査)を受診し、便潜血検査が陽性の場合は必ず大腸内視鏡検査を受けましょう。

更新日2025.10.31

掲載日2025.10.31

大腸がんは、大腸の粘膜に発生するがんで、進行すると腸の内腔をふさぎ、全身に影響を及ぼすことがあります。

近年は食生活や生活習慣の変化もあり、患者数は増加傾向にあります。

大腸ポリープががん化するケースも多いため、早期に発見して切除することが重要です。また、初期には自覚症状が乏しいことから、定期的な検診や大腸内視鏡検査を受けることで、大腸がんの早期発見・早期治療につながります。

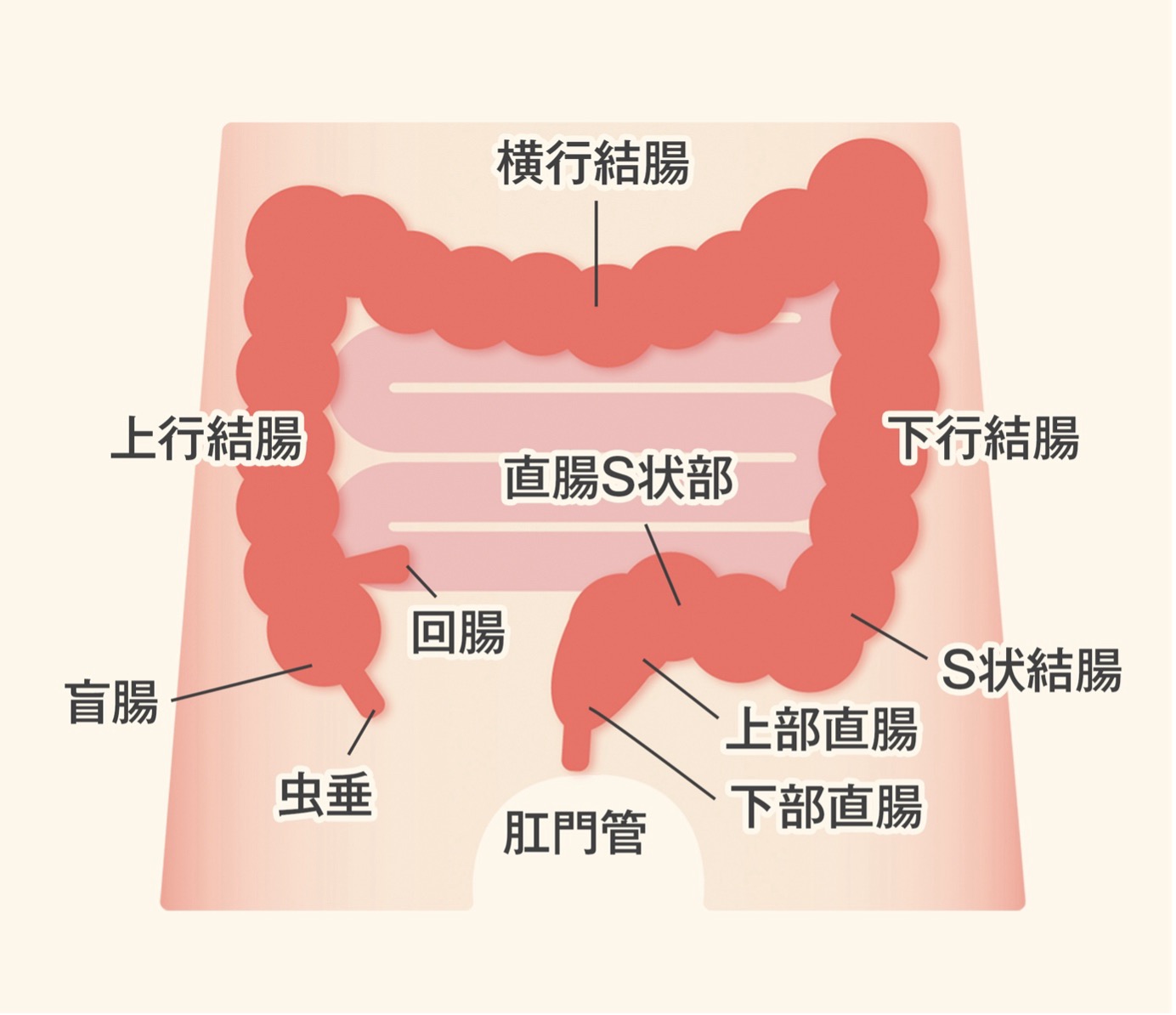

大腸の主な役割は水分を吸収して便を形成することです。長さは約1.5mで盲腸から始まり、上行結腸、横行結腸、下行結腸、S状結腸、そして直腸まで続いています。

大腸の構造

出典:専門医の監修を受け、株式会社メディコレ作成

このうち日本人では、S状結腸と直腸にがんが発生しやすいといわれています。

腺腫(以下、ポリープと記載)として発生し一部が悪性化するケースや、正常な大腸の粘膜から直接がんが発生するケースがあります。

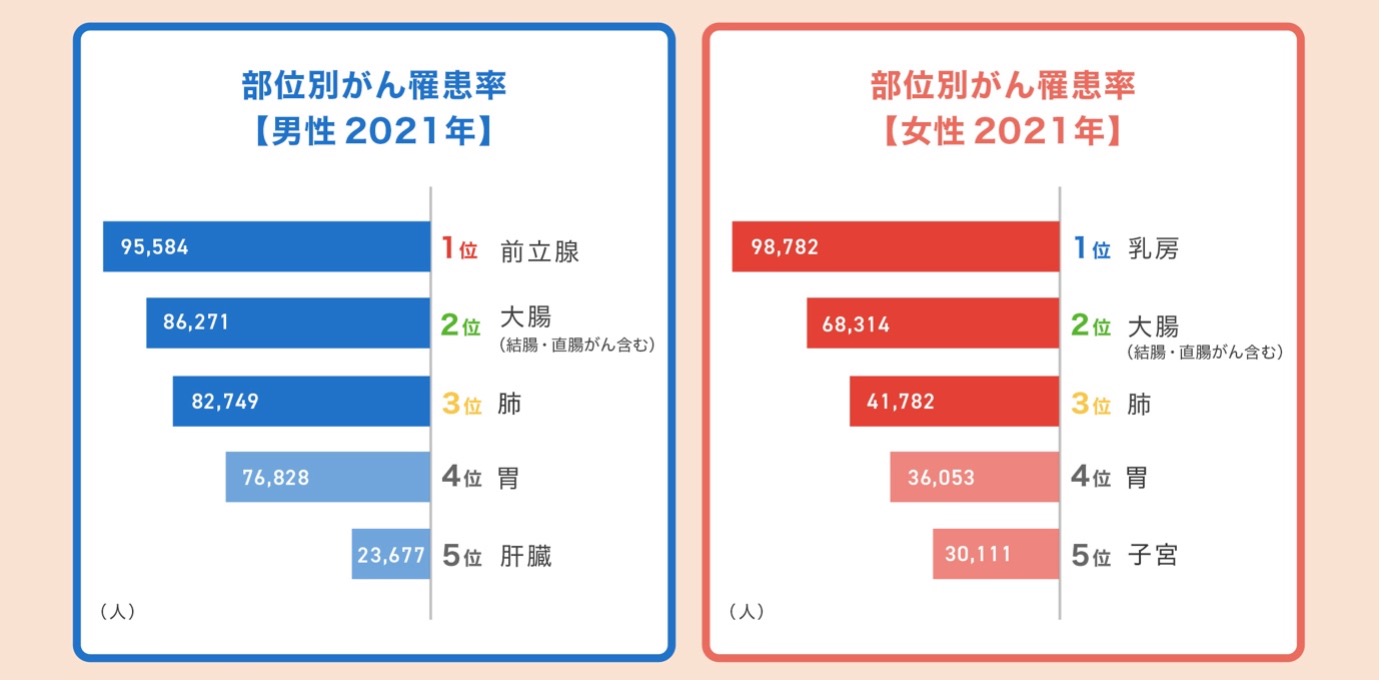

大腸がんの患者数は年々増加傾向にあり、部位別の罹患数では男女ともに2位となっています。

部位別がん罹患数(2021年 男性・女性)

出典:国立がん研究センターがん情報サービス「がん統計」(全国がん登録)を基に株式会社メディコレ作成

日本では年間約15万人が大腸がんと診断され、約5万人が亡くなっています。

診断数(2021年) | 154,585例(男性86,271例、女性68,314例) |

死亡数(2023年) | 53,131人(男性27,936人、女性25,195人) |

出典:国立がん研究センターがん情報サービス「がん統計」(全国がん登録)、国立がん研究センターがん情報サービス「がん統計」(厚生労働省人口動態統計)

大腸がんの発生には食事や運動、飲酒や喫煙などの生活習慣が関与しています。

食生活の要因として挙げられるのは肉類の過剰摂取で、女性では、赤肉や加工肉を摂取することで大腸がんのリスクを高める可能性があるといわれています。

運動不足も大腸がんの発生リスクを高める一因です。

活動量が低下することで腸蠕動(ちょうぜんどう)が弱まり排便が滞った結果、有害物質が腸内を刺激する時間が長くなり、がんの発生につながると考えられます。

また、喫煙や過度な飲酒も大腸がんのリスクを高めることが知られています。 特に喫煙は腸内の血液循環を悪化させ、さらに発がん物質を大腸の細胞にさらすことになります。

家族性大腸腺腫症という大腸全体にポリープが多数発生する疾患や、リンチ症候群という発がんを抑制する遺伝子が変異する疾患などがある場合も、大腸がんになるリスクが高まります。

初期の大腸がんでは症状が出ないケースも多く、自覚しづらいことが特徴です。健康診断や人間ドックなどで異常が見つかり、精密検査(大腸内視鏡検査)を受けたところ、大腸がんが見つかるというケースも少なくありません。

がんが進行するにつれて、以下のような症状が出現することがあります。

がんの増殖によって腸管内が狭くなることで便が細くなったり、排便しても便が残っている感じ(残便感)がしたりすることもあります。

さらにがんが進行すると、体重減少や倦怠感などの全身症状が現れることも少なくありません。

これらの症状は他の消化器疾患でも出現することがあるため、気になる症状があるときはできるだけ早く医療機関を受診し、早期発見や早期治療につなげることが重要です。

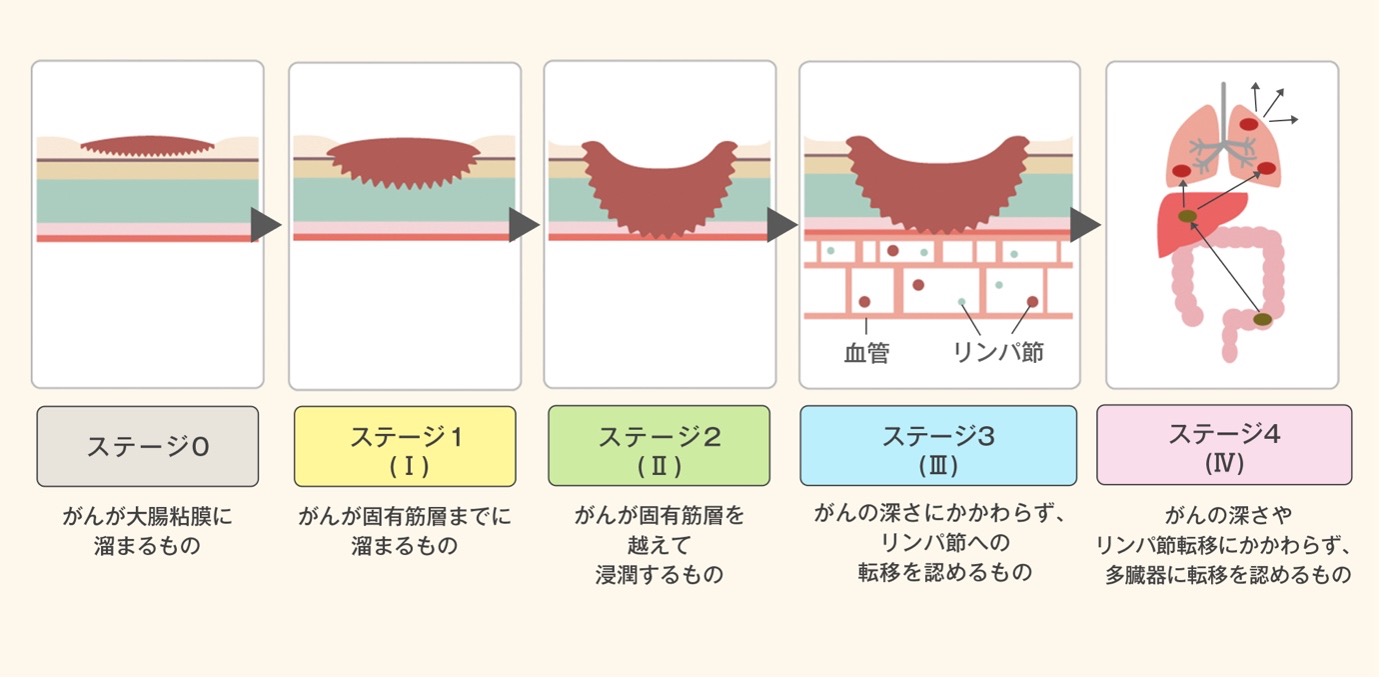

大腸がんのステージは、さまざまな検査結果からがんの深達度やリンパ節転移の有無、遠隔転移の有無などを組み合わせて決定します。

以下は大腸がんの各ステージについてまとめた表です。

ステージ0 | がんが大腸粘膜内に留まるもの |

ステージ1(Ⅰ) | がんが固有筋層までに留まるもの |

ステージ2(Ⅱ) | がんが固有筋層を越えて浸潤するもの |

ステージ3(Ⅲ) | がんの深さにかかわらず、リンパ節への転移を認めるもの |

ステージ4(Ⅳ) | がんの深さやリンパ節転移にかかわらず、他臓器への転移を認めるもの |

出典:専門医の監修を受け、株式会社メディコレ作成

大腸がんのステージ

出典:専門医の監修を受け、株式会社メディコレ作成

大腸がんには、科学的根拠に基づく「標準治療」があります。ここでは、国や専門学会が公表している治療指針に基づき、大腸がんの標準治療について解説します。

治療法の選択にあたっては、がんの進行度(ステージ)や全身状態などを総合的に判断し、手術療法や薬物療法、放射線療法など個々に応じて治療を行います。

がんが浅い層で留まっている場合は内視鏡治療が第一選択となることが多いです。ただし、摘出されたがん細胞の分析結果によっては、追って手術をします。

がんが深い層まで達していたり、リンパ節転移が認められたりする場合は手術が必要です。摘出されたがん細胞の分析結果によっては、手術後に薬物療法のうちの化学療法を行うこともあります。

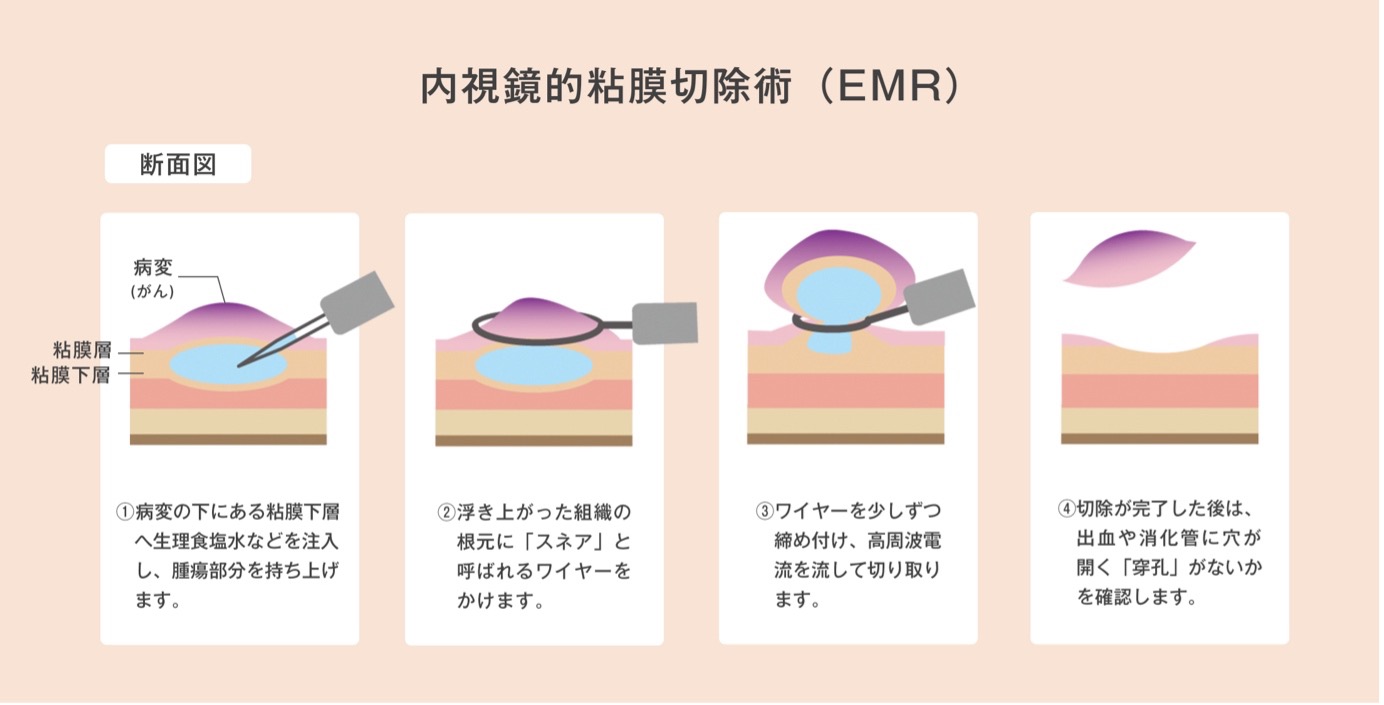

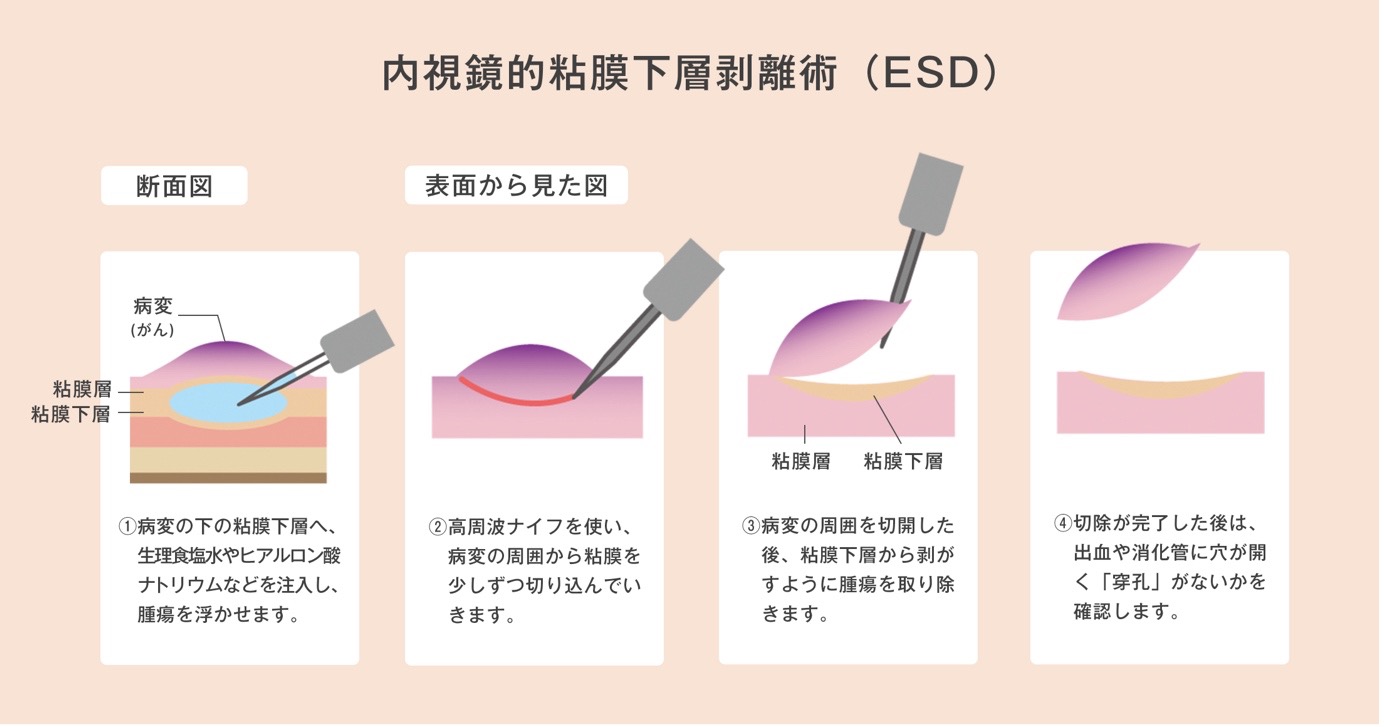

早期のがんでは内視鏡を使ってがんを切除する「内視鏡的粘膜切除術(EMR)」や「内視鏡的粘膜下層剥離術(ESD)」を選択することが一般的です。

内視鏡的粘膜切除術(EMR)と内視鏡的粘膜下層剥離術(ESD)

出典:専門医の監修を受け、株式会社メディコレ作成

どちらの方法も内視鏡を用いてがんを切除する方法で、がんの大きさや深さによってEMRを行うか、ESDを行うかが決まります。

EMRもESDも、手術による身体的な負担が少ない点が大きなメリットです。

内視鏡を使用して手術を行うため開腹はしませんが、まれに穿孔(出血や腸に穴が開くこと)が起こる可能性があります。

進行したがんの場合は開腹によりがんを切除します。場合によっては手術の後に、抗がん剤を用いて化学療法を行うこともあります。

開腹による手術は内視鏡による切除が難しいがんが対象です。

がんのみでなく、がんが転移している可能性がある周辺組織も取り除けるメリットがありますが、手術部位の感染や縫合不全(ほうごうふぜん)、腸閉塞などの合併症を引き起こす可能性があります。

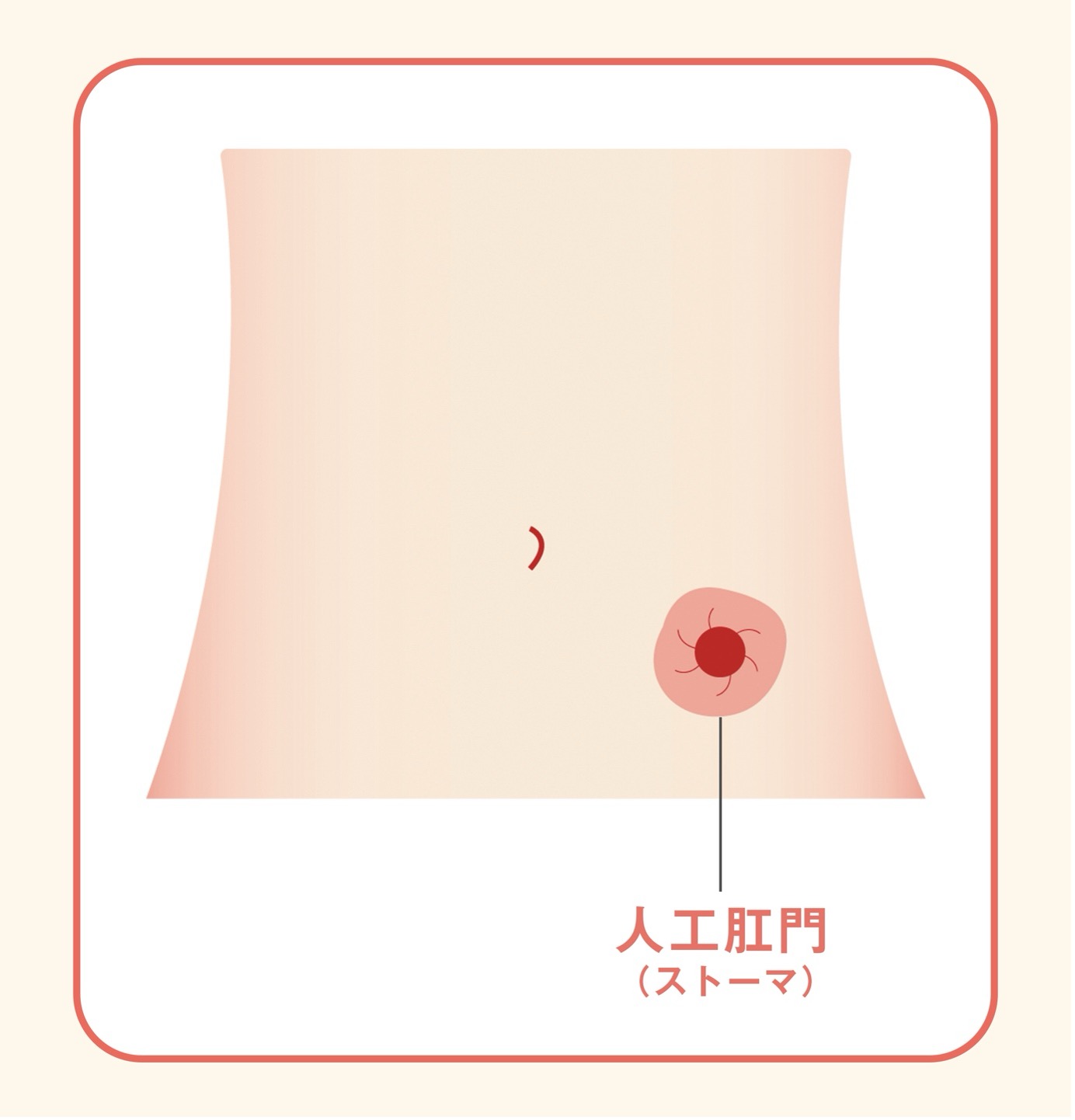

大腸がんができる場所によっては、ストーマとよばれる人工肛門を造るケースがあります。

手術により肛門の機能を温存できない場合は永久ストーマを造ります。肛門近くの腸を切除して残った腸管をつなぎ合わせたとき、一時的につなぎ目に便が通らないように一時的にストーマを造る場合もあります。

人工肛門(ストーマ)

出典:専門医の監修を受け、株式会社メディコレ作成

化学療法とは、主に抗がん剤を用いた治療のことです。がんの再発予防を目的とした治療や、がんの転移や再発に対する治療などがあります。

化学療法は身体の各所に転移しているがんに対してアプローチできる一方で、吐き気や食欲不振、体重減少など全身的な副作用が出現する場合も少なくありません。

このような副作用の軽減が重要な課題となり、近年抗がん剤による副作用を抑える薬剤の開発が進められています。

放射線療法はがんが発生している部分に放射線を照射する治療のことです。手術前にがんの範囲を縮小する目的や、再発リスクを下げる目的で行われます。

放射線治療による主な合併症は倦怠感や嘔吐、皮膚炎などがあります。また、長期にわたって放射線治療を受けた場合は、腸管や膀胱などからの出血や、隣接する臓器とつながる穴が形成されるリスクもあります。

国立がん研究センターによると、大腸がんの5年実測生存率(※1)は2014~2015年診断例全体で63.8%です。

※1 死因に関係なく、すべての死亡を計算に含めた生存率

※データは平均的、かつ確率として推測されるものであるため、すべての人に当てはまる値ではありません

出典:国立がん研究センターがん情報サービス「院内がん登録全国集計」

他の臓器に転移が見られる場合はこの数値は低下しますが、医療の進歩により徐々に改善されています。

いずれにしても、早期発見や早期治療が重要であるため、定期的な検診や早めの受診が大切です。

大腸がんを早期に発見するためには、定期的に大腸がん検診を受けることが重要です。日本では40歳以上の人の受診が推奨されており、市区町村の検診や職域の健康診断で受けられます。

大腸がん検診は、検便により便の中に微量の血液が含まれているかどうかを調べるもの(便潜血検査)で、簡単かつ早期発見につながる検査方法です。

便潜血検査で陽性となった場合は、精密検査として大腸内視鏡検査(大腸カメラ)を行うことが一般的です。

大腸内視鏡検査は内視鏡を肛門から挿入し直接大腸の状態を観察する検査で、大腸粘膜の表面の状態を拡大して調べることができます。

検査中にがんと疑わしい組織を見つけた場合、一部または全体を採取し組織を分析することも可能です。

その他にも大腸がんの精密検査として、CT検査やMRI検査、PET-CT検査などの画像検査を行うこともあります。

このように検便検査をはじめとするさまざまな検査を組み合わせて、大腸がんを早期に発見して治療につなげることが重要です。

大腸がんの増加には、現代社会における生活様式の変化が関係していると考えられます。

日本人の食生活の欧米化にともない肉類の摂取量が増加していることや、食物繊維の摂取量が低下していることなどが大腸がんの一因となっています。

また、超高齢社会を迎えた現代では、平均寿命が伸びることにともない、がんの危険因子にさらされる期間が長くなり、大腸がんの増加につながっていると考えられます。

大腸がんのリスクは、加齢や生活習慣、既往歴や家族歴などが関係しているといわれています。

大腸がんは加齢とともに発症する可能性が高くなります。これは長年の生活習慣の影響に加えて、加齢にともなう大腸の粘膜の変化が関係していると考えられています。

生活習慣では肉類を多く摂取する人、野菜の摂取量が少ない人、運動不足の人が大腸がんになるリスクが高いです。

また喫煙する人や過度な飲酒をする人も注意を要します。

他にも家族性大腸腺腫症やリンチ症候群、潰瘍性大腸炎やクローン病などを患っている場合も、大腸がんのリスクがあることが知られています。

このように大腸がんは日々の生活習慣や既往歴、家族歴などさまざまな要因が組み合わさって発生するため、定期的な検診はもちろんのこと気になる症状がある場合は、できるだけ早く医療機関を受診することが重要です。

大腸がんは、現代の日本人にとって生涯で罹患リスクの高いがんの一つです。

食生活の欧米化や運動不足といった生活習慣の変化にともない、過去と比較して患者数が大幅に増加しており、現在は男女ともにがん罹患者数の上位を占めています。

大腸がんは初期段階ではほとんど症状が現れず、良性のポリープから徐々に進行していくケースが多いため、定期的な検査による早期発見が重要です。

大腸がんの早期発見のため、日本では40歳以上の人を対象に大腸がん検診の受診を推奨しています。

自身の健康のために定期的に検診を受け、気になる症状がある場合はできるだけ早く医療機関を受診しましょう。

前田 孝文(まえだ たかふみ)

南流山内視鏡おなかクリニック

専門分野

保有免許・資格

この記事は、医療健康情報を含むコンテンツを公開前の段階で専門医がオンライン上で確認する「メディコレWEB」の認証を受けています

ライフネット生命の保険は、インターネットを使って自分で選べるわかりやすさにこだわっています。保険をシンプルに考えると、これらの保障があれば必要十分と考えました。人生に、本当に必要な保障のみを提供しています。

申し込みはオンラインで完結!