人生

マイナ保険証を持たない場合の対応も確認

ファイナンシャルプランナー 加藤 梨里

マネーステップオフィス株式会社代表

マイナ保険証は、健康保険証の利用登録がされたマイナンバーカードです。医療機関の受診時に、受付で顔認証付きカードリーダーにマイナ保険証を置いて本人確認を行うことができます。2024年12月に従来の健康保険証の新規発行が停止され、順次マイナ保険証への移行が進んでいます。

更新日2025.06.18

掲載日2025.06.18

2024年12月2日以降、従来の健康保険証の発行が停止され、マイナ保険証を基本とした仕組みに移行しています。マイナ保険証を利用することで、受診時の本人確認や過去の健康・医療情報の共有がスムーズになり、医療費が高額になったときに受けられる高額療養費制度や、確定申告の医療費控除の手続きが簡略化されるなどのメリットがあります。

マイナ保険証の仕組みやメリット、持っていない場合の対応方法などについて知っておきましょう。

マイナ保険証は、健康保険証の利用登録がされたマイナンバーカードのことです。医療機関の受診時には、健康保険証の提示による受付に代えてマイナ保険証を利用できます。利用登録が済んだマイナンバーカードを、医療機関や薬局に設置された顔認証付きカードリーダーの読み取り口に置くと、本人確認ができます。また、カードリーダーの画面上で過去の健康・医療情報の提供に同意すると、医師や薬剤師に過去に処方された薬や特定健診などの情報が共有され、データに基づいた医療を受けられるようになっています。

厚生労働省によると、2024年10月末時点ではマイナンバーカード保有者の82%がマイナ保険証に登録済みとなっています。

マイナ保険証は、2021年10月から本格運用が開始されました。2023年4月からは、マイナ保険証などを活用したオンライン資格確認に対応したシステムの導入が原則として義務化され、ほぼすべての医療機関・薬局でマイナ保険証が使えるようになっています。

また、2024年12月2日以降は従来の健康保険証が新たに発行されなくなりました。現在は、基本的にマイナンバーカードを健康保険証として利用する仕組みに移行しています。

マイナ保険証は、マイナンバーカードの健康保険証としての利用登録をすれば、原則としてすぐに使えるようになります。2025年12月1日までは導入移行期間として、マイナ保険証も従来の健康保険証(有効期間内のもの)のいずれも利用できます。

マイナ保険証を利用するには、初めに登録手続きが必要です。登録のための申請手続きは、次の3つの方法があります。

行政手続きのオンライン窓口である「マイナポータル」から申請する方法です。マイナンバーカードの読み取り機能があるスマートフォン、またはICカードリーダーを使ってパソコンからマイナポータルにログインし、マイナンバーカードを健康保険証として利用するための登録を行います。登録はオンラインで完了します。

マイナンバーカードを医療機関・薬局に持参して登録する方法です。受付にある顔認証付きカードリーダーにマイナンバーカードを置くと、マイナンバーカードを健康保険証として登録するための画面が表示されます。この画面で登録すると、その場でマイナ保険証として利用できるようになります。

一部の金融機関のATMでも登録が可能です。対応機器でマイナンバーカードの健康保険証利用の申込画面を選択し、マイナンバーカードを差し込みます。そして、マイナンバーカードの発行時に設定した4桁の「利用者証明用パスワード」を入力すると、申し込みが完了します。

マイナ保険証には、主に次のようなメリットがあります。本人確認精度の向上や業務効率化など、医療機関におけるメリットもありますが、ここでは受診する個人に関するメリットを中心に解説します。

マイナ保険証の登録がされたマイナンバーカードを携行することで、従来の健康保険証がなくても受診時に本人確認ができます。マイナ保険証の利用登録をしておくと、マイナンバーカード1枚で、行政手続きなどの本人確認書類として使えるだけでなく、健康保険証としても利用できるということです。通常、健康保険証の提示をしないと、公的医療保険が適用される診療の医療費でも医療費の全額が請求されます。健康保険証を携行せずに旅行や外出をした先で病気・ケガに見舞われ、かかりつけ以外の医療機関を受診するといったケースでも、マイナ保険証の利用登録が済んだマイナンバーカードを持っていれば、医療費の自己負担割合を抑えられます。

また、マイナ保険証の利用にあたり過去の健康・医療情報の提供に同意すると、過去に処方された薬や特定健診などの情報を医師や薬剤師などに共有できます。かかりつけ以外の医療機関を受診する際や、服薬について自分で正しく伝えるのが難しい場合なども、医療機関や薬局側で飲み合わせの悪い薬がないかなどに配慮することができます。

なお自分の健康・医療情報や処方された薬の情報は、マイナポータルで閲覧することも可能です。日頃の健康管理に役立てることもできるでしょう。

2025年度からは、救急搬送時に救急隊員がマイナンバーカードを読み取って情報を確認できる仕組みの全国展開が開始しました。体調がすぐれない、意識がないなどで患者本人が受診歴や服薬などについて自分で説明が困難な場合に、救急隊員がマイナ保険証を活用して情報を確認し、搬送先の病院をスムーズに選定できるようになると期待されています。

また、将来的にはマイナンバーカードを診察券や自治体の医療費助成の受給者証などとしても活用できるよう、国の推進事業が行われています。スマートフォンにマイナンバーカードの電子証明書が搭載され、健康保険証として利用できる機能にも対応予定のようです。マイナ保険証の活用によって、病気やケガをしたときの受診がさらに円滑になるかもしれません。

Image Scroll height auto

出典:厚生労働省「マイナンバーカードの健康保険証利用のメリット」より引用

マイナ保険証を利用すると、1ヶ月の医療費の自己負担額が高額になったときに支給される「高額療養費」の手続きが簡略化されるメリットもあります。通常は受診後に加入先の公的医療保険に請求手続きをするか、受診前に手続きをして「限度額適用認定証」を用意しておくことで、医療機関の窓口での支払いを自己負担限度額までに抑えられるようになっています。

しかしマイナ保険証を利用すると、「限度額適用認定証」がなくても、公的医療保険が適用される医療費が1ヶ月の自己負担限度額を超えた場合に、限度額を超えた金額は窓口で請求されなくなります。つまり、一時的に高額な医療費を支払う必要がなくなります。

(※同一月・同一医療機関の支払いに限ります)

1年間の医療費の自己負担が所定額を超えた場合には、所得税・住民税の計算時に所得金額から所定額を差し引く「医療費控除」を適用できます。医療費控除を適用する際には、いつ、どこの医療機関で、医療費をいくら支払ったかなどをまとめた「医療費控除の明細書」を自分で作成し、確定申告書に添付、提出する必要があります。通常は、病院などから発行される領収書などをもとに明細書に1件ずつ記入するか、集計ソフトに手入力をしたうえで、1年分の医療費を集計するなどの手間がかかります。

これがマイナ保険証を利用すると、医療費の情報をマイナポータルで管理・閲覧できるようになります。所得税の電子申告システムe-Taxとマイナポータルを連携すると、確定申告に必要な医療費の情報を自動入力することもできます。

マイナ保険証を利用すると、過去に処方された薬の情報をマイナポータルで閲覧できます。また、電子処方箋に対応している薬局ではマイナ保険証で受付をすれば、紙の処方箋を持参しなくても調剤を受けられます。病院の受診後に薬局へ調剤してもらいに行くまでの間に処方箋を紛失してしまう心配や、再発行してもらう手間を軽減できます。

データ提供の同意をすれば、複数の医療機関や薬局に過去のお薬情報を共有することもできます。かかりつけ以外の薬局を利用する際に、お薬手帳を提示したり口頭で説明したりしなくても、重複投薬を防ぎ、飲み合わせの悪い薬への配慮をしてもらうこともできるようです。

従来の健康保険証は、転職や退職などにより加入先の公的医療保険が変わる場合に、保険証の切り替えが必要でした。また、国民健康保険や後期高齢者医療制度に加入している場合には、定期的に被保険者証の更新が求められていました。

マイナ保険証の利用登録をすると、このようなライフイベントの変化にかかわらず、マイナンバーカードをずっと保険証として使えるようになります。

(※加入先の公的医療保険が変わる場合には、新しい公的医療保険への加入手続きが別途必要です。

※マイナンバーカードの利用者証明用電子証明書の有効期限が切れて3ヶ月以上経過すると、マイナ保険証として利用できなくなるなどの注意点もあります。詳細はデジタル庁や自治体の窓口などでご確認ください。)

2024年12月以降、従来の健康保険証は新規発行されなくなり、マイナ保険証を基本とする仕組みに移行しています。では、マイナ保険証を持っていないと、どうなるのでしょうか?

2024年12月2日時点で有効な従来の健康保険証は、有効期限までの間は最長1年間(2025年12月1日まで)使用できることになっています。

2025年12月1日より前に有効期限が到来した場合や、転職・転居などで加入先の公的医療保険が変わる場合には、その有効期限まで利用可能です。また、後期高齢者医療保険に加入している場合の有効期限は、2025年7月31日です。お手持ちの健康保険証の有効期限を確認してみましょう。

マイナ保険証を保有していない場合なども、これまでとおり保険診療を受けることができます。2024年12月2日以降、マイナンバーカードを保有していない人やマイナ保険証の利用登録をしていない人などには、従来の健康保険証の有効期限が切れる前に「資格確認書」が交付されています。

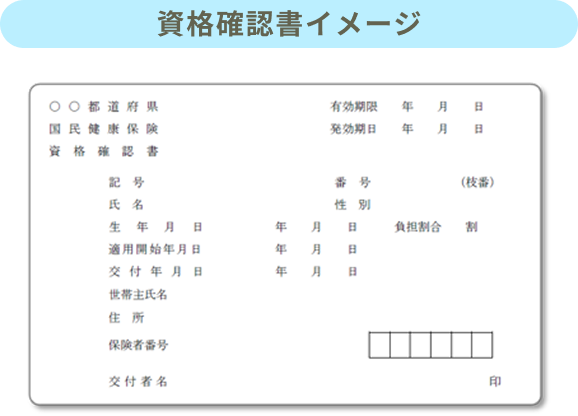

資格確認書には、従来の健康保険証のように、氏名、生年月日、加入先の公的医療保険制度名、保険者番号などが記載されています。

※保険者によって様式・発行形態が異なります。

※有効期限は、5年以内で保険者が設定することになっています。

※そのほか、資格確認書に関する詳細は加入先の公的医療保険にご確認ください。

出典:厚生労働省「資格確認書について(マイナ保険証を使わない場合の受診方法)」より引用

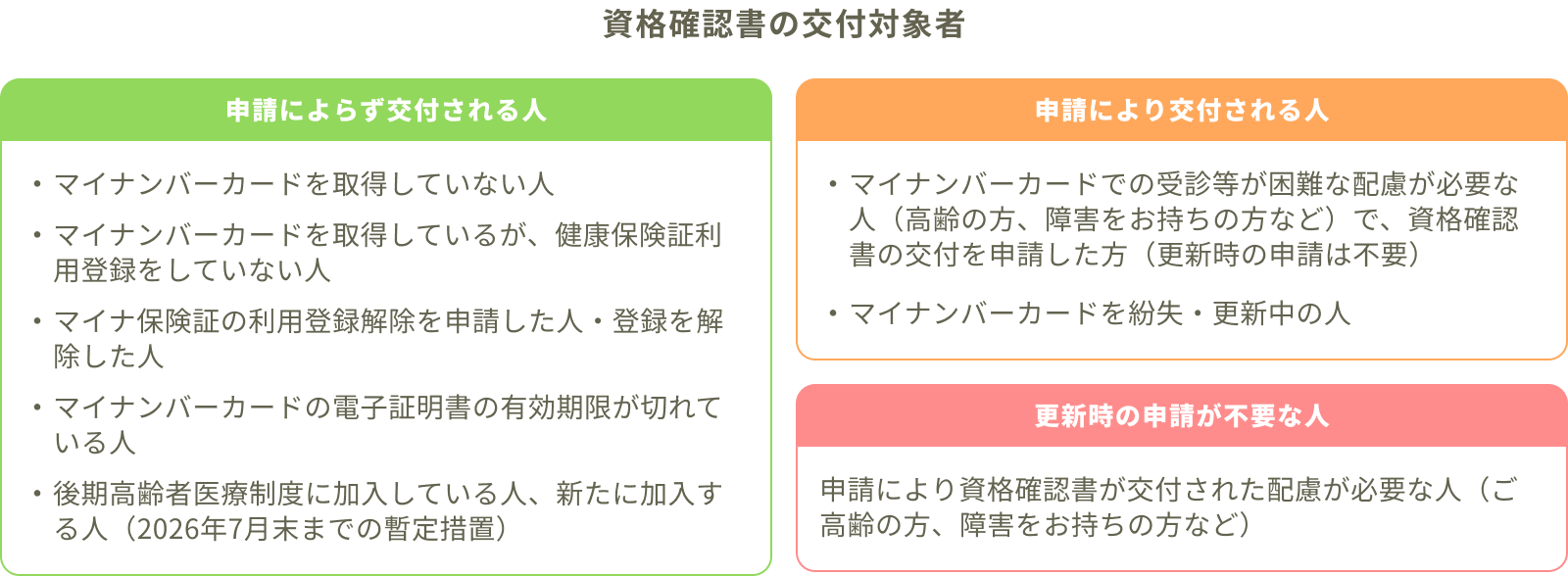

資格確認書を発行してもらうために、申請は原則として不要です。以下に該当する場合に、資格確認書が交付されます。

PC

SP

出典:厚生労働省「資格確認書について(マイナ保険証を使わない場合の受診方法)」をもとに筆者作成

生命保険の契約時には、マイナ保険証は必須ではありません。生命保険の契約時には、本人確認書類が必要です。本人確認書類には運転免許証やパスポート、健康保険証などを利用できますが、マイナ保険証であることは必須ではありません。

また、保険金を受け取る際には契約者や受取人のマイナンバーを求められることがありますが、マイナンバーが確認できるものであれば、マイナ保険証の登録をしていないマイナンバーカードなどでも手続きが可能です。詳細は契約先の保険会社に確認しましょう。

生命保険料控除の適用に、マイナ保険証は必須ではありません。年末調整を受ける際には、所定の書類とともに保険会社から発行される生命保険料控除証明書を提出します。生命保険料控除証明書は、契約先の保険会社から年1回届くほか、政府が運営する行政手続きの窓口「マイナポータル」と連携することで、電子データで取得できる場合もあります。なお、マイナポータルの利用にマイナ保険証の登録は必須ではありません。

(ライフネット生命より)

ライフネット生命では、2025年6月時点でマイナポータル連携には対応していません。

マイナ保険証は、健康保険証としての登録がされたマイナンバーカードです。医療機関を受診する際に、顔認証付きカードリーダーにマイナ保険証をかざすことで本人確認が完了します。2024年12月2日以降は従来の健康保険証の発行が停止され、マイナ保険証を基本とした仕組みに移行しています。

マイナ保険証を利用することで、データに基づいた診断や処方をスムーズに受けられる、医療費の自己負担が高額になったときに受けられる高額療養費制度や、確定申告の医療費控除の手続きが簡略化されるなどのメリットがあります。

マイナ保険証を持っていない場合でも、有効期限(最長2025年12月1日)までは従来の健康保険証の利用が可能です。また、2024年12月2日以降は要件に該当する人に資格確認書が交付され、受診に利用できるようになっています。

ライフネット生命の保険は、インターネットを使って自分で選べるわかりやすさにこだわっています。保険をシンプルに考えると、これらの保障があれば必要十分と考えました。人生に、本当に必要な保障のみを提供しています。

申し込みはオンラインで完結!