病気

【医師が監修】肺がんのサインと早期発見のポイント

メディコレ編集部

監修医師:松本学

【監修医師(松本学 先生)からのコメント】 肺がんは他のがんに比べて罹患する人が多く、死亡者数も多いがんです。 特に喫煙と大きく関わりがあり、自分自身の行動で防ぐことができる可能性もあります。 大事なことは早期発見、早期治療を行うことです。 そのためにも定期的に胸部レントゲン検査を含めた健診を受け、咳や血痰などの症状が出た場合は速やかに医療機関を受診しましょう。

更新日2025.10.30

掲載日2025.10.30

肺がんは、特に喫煙歴のある男性に多く見られ、進行すると治療が難しくなるため、早期発見が重要です。

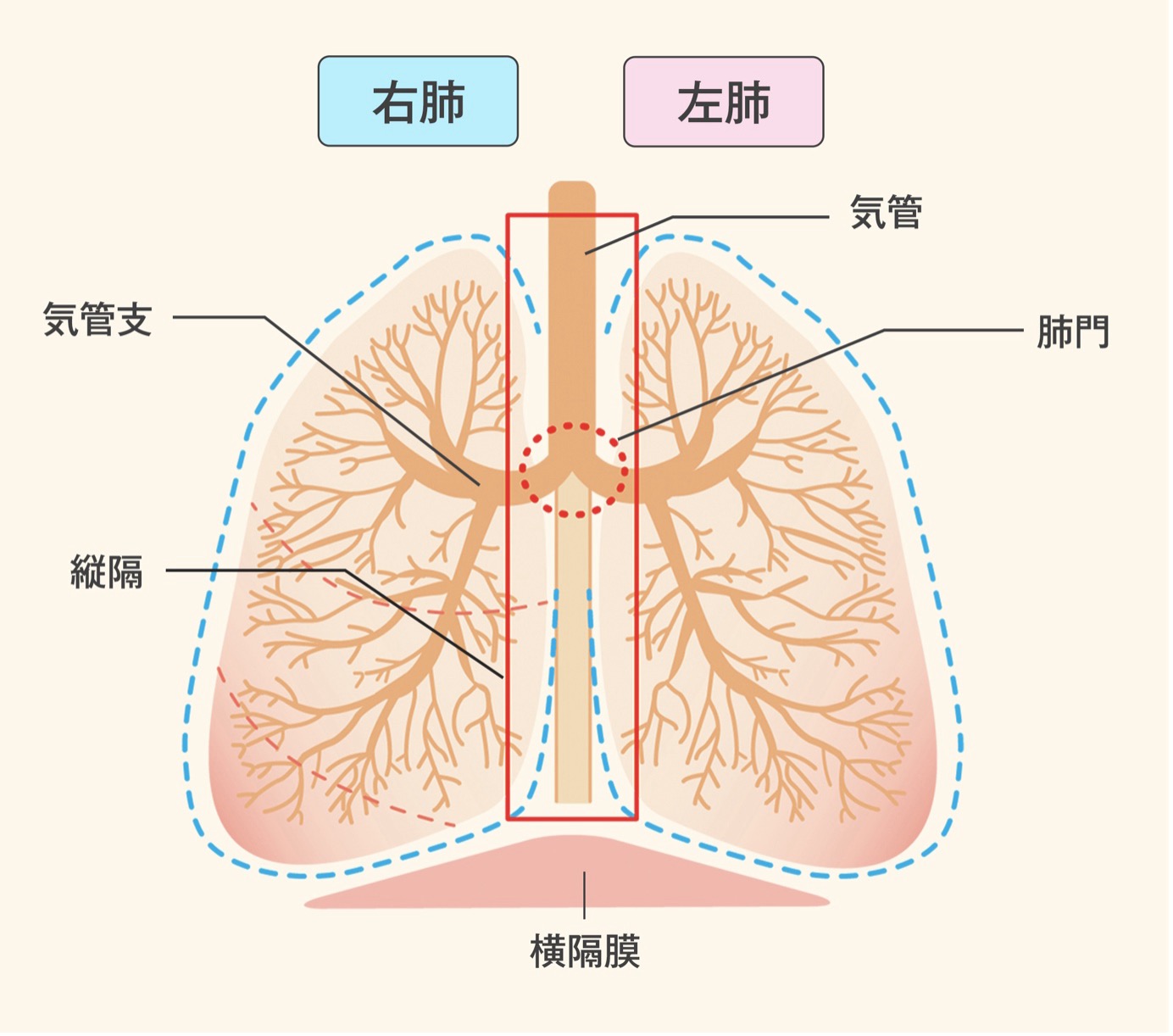

肺は酸素を取り込み、二酸化炭素を排出する臓器で、私たちが生きるうえで欠かせない役割を果たしています。

肺は気管から分岐した左右の気管支に接続する形で位置しています。左右の肺の間には縦隔があり、肺門では気管支や血管、リンパ管が出入りします。周囲は肋骨や胸骨、上部では鎖骨によって保護され、下方では横隔膜に接して位置しています。

気管支と肺の解剖

出典:専門医の監修を受け、株式会社メディコレ作成

肺に発生するがんは、組織型の違いにより「小細胞がん」と「非小細胞がん」の二つの種類に大別されます。

非小細胞がんの主な種類としては、腺がん、扁平上皮がん、大細胞がんなどがあります。

国内の罹患数は年間約120,000例(2021年)以上と報告されています。中でも50代以降に罹患率が上昇し、男性に多く見られることが特徴です。

肺がんが進行すると、骨や脳に転移することがあり、呼吸器症状だけでなく、日常生活に大きな影響を与えます。

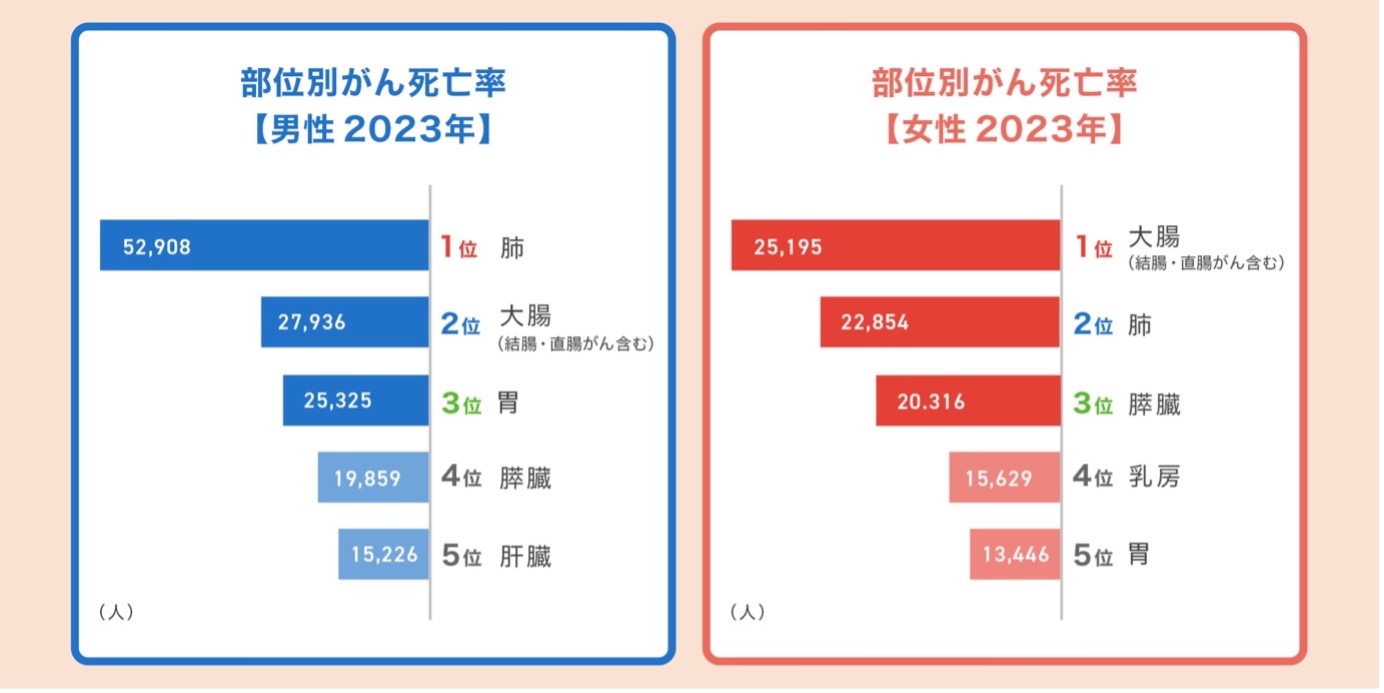

男性の部位別がん死亡数(2023年)では他のがんを大きく上回っており、早期発見が望まれます。

部位別がん死亡数【男性・女性2023年】

出典:国立がん研究センターがん情報サービス「がん統計」(厚生労働省人口動態統計)を基に株式会社メディコレ作成

肺がんの主な危険因子は「喫煙」です。非喫煙者と比較すると、喫煙者の肺がん発症リスクは男性で約4倍、女性で約2~4倍に増加するという報告があります。

特に、喫煙開始年齢が若い、喫煙年数が長い、喫煙本数が多いほどリスクが高まります。

出典:国立がん研究センターがん対策研究所 予防関連プロジェクト 科学的根拠に基づくがんリスク評価とがん予防ガイドライン提言に関する研究

国立がん研究センターがん対策研究所 予防関連プロジェクト 多目的コホート研究「たばこと肺がんとの関係について」

肺がんの主な原因として喫煙が挙げられますが、非喫煙者でも肺がんを発症するケースがあります。

非喫煙者における肺がんの原因として、以下のような要因が考えられます。

肺がんにはいくつかのタイプがあり、その中には喫煙の影響がそれほど大きくないものもあります。特に「非小細胞肺がん」のうち、「腺がん」と呼ばれるタイプ(肺の末端部分にある腺細胞から発生するがん)は、肺がんの中でも喫煙との関連が比較的少ないとされており、特に女性や若年層の非喫煙者で発症するケースが報告されています。

腺がんの発症には、遺伝的要因や環境的要因(大気汚染やアスベストなど)が関与していると考えられています。

早期の肺がんでは症状がほとんど見られません。

進行するに従って現れる主な症状は以下のとおりです。

また、がんの転移による症状として、頭痛やめまい、背骨や肩の痛みが出現することもあります。

これらは肺炎や気管支炎などの呼吸器疾患にも見られる症状であり、「この症状があれば必ず肺がん」という症状はありません。しかし、原因不明の咳が2週間以上続く、または血痰が見られる場合は、早めに医療機関を受診しましょう。

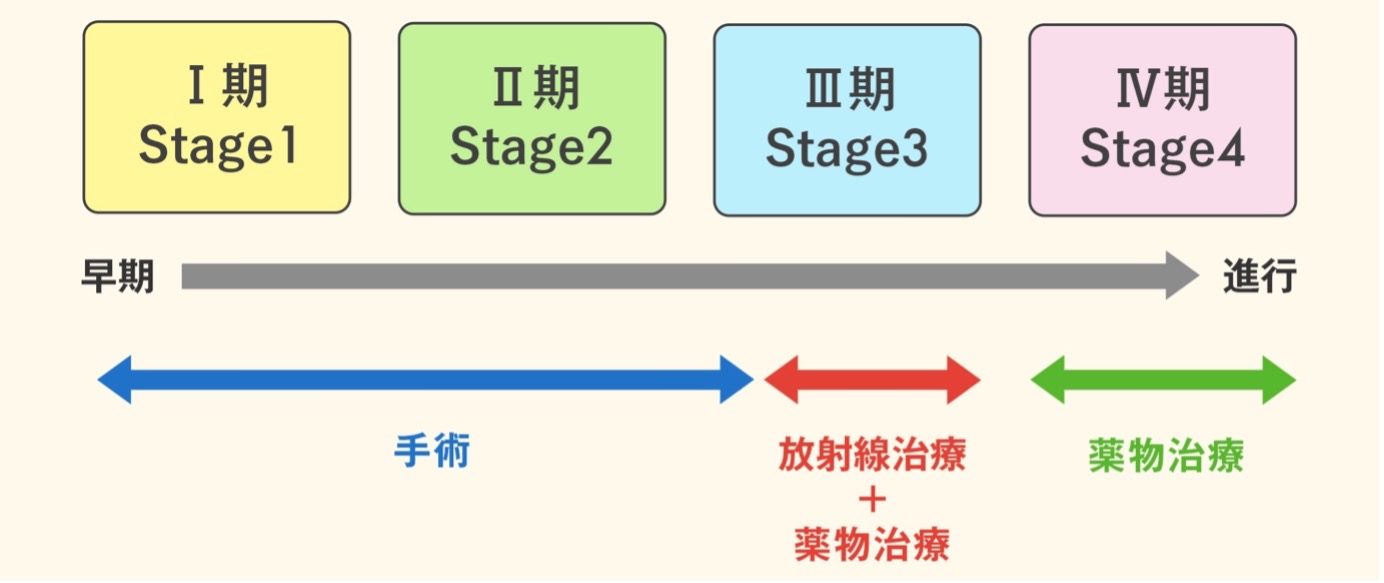

肺がんの治療法は、「手術」「薬物療法」「放射線療法」の三つが中心です。小細胞がんと非小細胞がん、またはがんの進行度により治療法が異なります。

肺がんには、科学的根拠に基づく「標準治療」があります。国や専門学会が公表している治療指針に基づき、肺がんの標準治療について解説します。

なお、具体的な治療方針は以下の要素を考慮し、患者ご本人とご家族、主治医で相談して決定します。

非小細胞がんの治療では、可能な場合には手術が中心となります。しかし、全身状態が悪かったり、がんが他の部位に転移したりしている場合には、手術ではなく薬物療法や放射線治療が優先されることもあります。

がんのステージと治療

出典:専門医の監修を受け、株式会社メディコレ作成

小細胞がんは進行が早く、予後が良くないため、治療の中心は化学療法と放射線療法になります。ただし、がんの大きさが小さく肺にとどまっており、リンパ節や全身への転移が見られない場合には、手術が選択されることもあります。

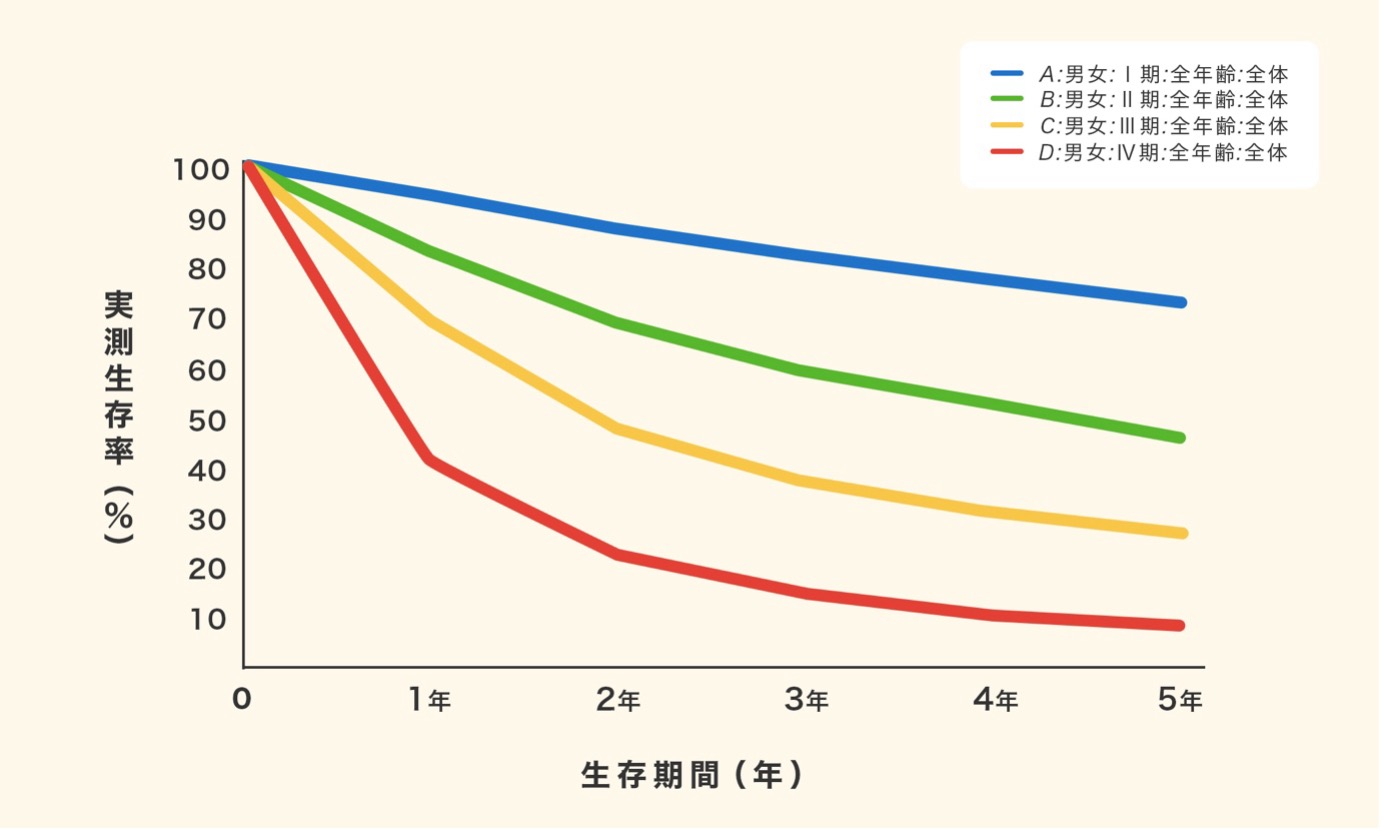

国立がん研究センターによると、肺がんの5年実測生存率(※1)は2014~2015年診断例全体で40.4%です。ただし、この数値は病期によって大きく異なります。Ⅰ期の患者さんでは5年実測生存率が74.0%と比較的高い一方、Ⅱ期では46.2%、Ⅲ期では26.6%、そしてⅣ期では7.4%にとどまります。

※1 死因に関係なく、すべての死亡を計算に含めた生存率

※データは平均的、かつ確率として推測されるものであるため、すべての人に当てはまる値ではありません

肺がん患者の5年実測生存率

出典:国立がん研究センターがん情報サービス「院内がん登録生存率集計」を基に株式会社メディコレ作成

肺がんの進行度は、ステージⅠからステージⅣまでに区分され、数字が大きくなるほど病気が進んでいることを意味します。非小細胞肺がんでは、さらに細かく分けられ、ⅠA1期からⅣB期までが設定されています。

ステージは、「TNM分類」と呼ばれる基準に基づいて決まります。これは以下の三つの要素を組み合わせて評価する仕組みです。

このTNMの組み合わせによって、最終的にⅠ期からⅣ期までのステージが決定されます。

初期の肺がんで現れる咳や痰、発熱などの症状は風邪に似ているため、見つけるのが難しい病気です。

そのため、早期発見のためには定期的な検診が大切です。

特に胸部X線検査(レントゲン検査)は、肺がんを発見する有効な方法の一つとされています。働いている人であればほとんどの場合、会社の健康診断に胸部X線検査が含まれているため、忘れずに受けるようにしましょう。喫煙している人は、痰を使った喀痰検査を受けることも重要です。

健康診断などの結果、肺がんが疑われた場合には、さらに詳しい検査が必要になります。

肺がんの特徴を調べる腫瘍マーカーの検査や、CTやPET-CT、MRIを使った画像検査が含まれます。画像検査では、がんの大きさや形を調べたり、脳や骨への転移を確認したりします。

気管支鏡や胸腔鏡を用いた手術によってがん細胞を採取し、病理検査で詳しく調べることで最終的な診断が行われます。

一般的に手術であれば全身麻酔を行い、気管支鏡検査であれば鎮静剤を用いた局所麻酔で行われます。

肺がんを防ぐためには、禁煙が最も効果的です。たばこの煙を吸い込む「受動喫煙」も避けるようにしましょう。健康な生活を維持するために、禁煙を心がけ、定期的な検診を忘れないことが重要です。

がんの患者さんについては、「生存率」という形で説明されることが一般的です。

国立がん研究センター 院内がん登録(2014~2015年)の報告における、非小細胞肺がん・小細胞肺がんにおけるステージごとの5年実測生存率は以下のとおりです。

ステージ | 5年生存率(実測) | |

非小細胞肺がん | 小細胞肺がん | |

Stage I | 74.6% | 38.9% |

Stage II | 47.7% | 26.1% |

Stage III | 28.2% | 16.3% |

Stage IV | 8.4% | 2.0% |

出典:国立がん研究センターがん情報サービス 院内がん登録生存率集計結果閲覧システム小細胞肺がん(小細胞肺癌)非小細胞肺がん(非小細胞肺癌)

肺がんは、早い段階で見つけて治療を始めることで、生存率が高まります。

そのためにも、定期的な検診を受けることがとても大切です。

喫煙は、肺がんの大きな原因の一つです。たとえ自分がタバコを吸わなくても、周りの人が吐き出した煙(受動喫煙)を吸い込むことで、肺がんになるリスクが高くなります。喫煙期間が長く、喫煙の本数が多い人ほど、肺がんになる可能性がさらに高まります。

タバコの煙には数千種類もの化学物質が含まれており、その中には体に悪影響を及ぼす発がん性物質も多く含まれています。体は普通、このような有害物質を解毒して体外に出そうとしますが、すべてを排除しきれず、DNAの損傷を引き起こすことがあります。それにより、細胞の増殖を抑制する「がん抑制遺伝子」の機能が失われ、異常な細胞が際限なく増え続け、「がん細胞」となります。

ただし、すべての突然変異が必ずがんを引き起こすわけではありません。しかし、タバコを吸う量や頻度が多いほど、細胞に変異が蓄積し、がんになるリスクが高くなります。

タバコの有害物質は肺だけでなく、血液に乗って全身に運ばれるため、他の臓器にもがんを引き起こす可能性があります。

肺がんだけでなく、さまざまながんや疾患の予防のためにも、禁煙すること、タバコの煙を避けることが大切です。

肺がんは初期症状が風邪に似ており、発見が遅れることが多い病気です。定期的な検診や喀痰検査が早期発見の鍵となります。

特に喫煙者はリスクが高いため、禁煙に取り組むことが重要です。

体調に異変を感じたら、早めに医療機関を受診し、ご自身の健康を守るために行動しましょう。

松本 学(まつもと がく)

きだ呼吸器・リハビリクリニック 院長

専門分野

保有免許・資格

この記事は、医療健康情報を含むコンテンツを公開前の段階で専門医がオンライン上で確認する「メディコレWEB」の認証を受けています

ライフネット生命の保険は、インターネットを使って自分で選べるわかりやすさにこだわっています。保険をシンプルに考えると、これらの保障があれば必要十分と考えました。人生に、本当に必要な保障のみを提供しています。

申し込みはオンラインで完結!